In diesem Artikel analysiert Dietmar Elflein die Rezeption von Soul in den ausgehenden 1960er Jahren in Deutschland, versucht eine musikalische Analyse des damals mit Soul identifizierten Grooves, spürt den Produktionsbedingungen dieser Musik nach und fragt, was man in Deutschland damals von diesen Produktionsbedingungen wissen konnte. Die zugrunde liegende Methodik beruht auf Quellenrecherche und Höranalyse, deren Ergebnisse in soziale und Akteur-Netzwerke überführt und diskursanalytisch befragt werden. Im Ergebnis wird Soul unabhängig von seinen Produktionsbedingungen in den USA als black music und Tanzmusik konstruiert. Dabei werden neben der Spiritual- und Gospel-geschulten Singstimme die bassbetonten Grooves, einfachen Songstrukturen und die simple Harmonik des Southern Souls synonym mit Soul.

[Download PDF-Version] | [Abstract in English]

Einleitung

Dieser Aufsatz bearbeitet vier zentrale Fragestellungen. Erstens: Was genau wurde der deutschen Öffentlichkeit musikalisch in den 1960er Jahren als Soul präsentiert? Zweitens: Lässt sich dieser Soul musikalisch beschreiben? Drittens interessiert mich, ob – und wenn ja, wie weit – die Produktionsbedingungen dieser als Soul bezeichneten Musik in Deutschland bekannt sein konnten. Und viertens: Wie verändern sich daraus folgend die Bedeutungen von Soul auf dem Weg über den Black Atlantic?

Die Soul-Rezeption in der BRD Teil 1

An anderer Stelle (Elflein 2017) habe ich bereits darauf hingewiesen, dass Soul seit seiner allmählichen Formierung in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) kontinuierlich veröffentlicht wird, also gehört und angeeignet werden kann. Es erscheinen auch permanent deutsche bzw. deutschsprachige Bearbeitungen und Coverversionen für den nationalen Markt (Elflein 2018). [1] Allerdings kräht die meiste Zeit kein Hahn nach diesen Veröffentlichungen – weder nach den US-Originalen noch nach den Bearbeitungen, sieht man von Ausnahmen wie den US-amerikanischen Supremes ab, die zwischen November 1964 und Juli 1965 fünf Singles in den deutschen Charts platzieren konnten (Chartsurfer 2019a).

Den Supremes gebührt nach meiner Kenntnis auch die Ehre des ersten Auftritts von Motown-Künstler*innen [2] im deutschen Fernsehen, im Februar 1965 in der Sendereihe Musik aus Studio B des Norddeutschen Rundfunks (NDR) mit ihrem Titel „Thank You Darling“ (The Supremes 1965a). Der Song war ab Mai 1965 acht Wochen in den deutschen Charts platziert und kletterte bis auf Platz 18 (Chartsurfer 2019b). Das Stück wurde von den Münchner Schlagerprofis Werner Scharfenberger (Musik) und Fini Busch aka Josefine Huber-Busch (Text) exklusiv für den deutschen Markt komponiert. Dementsprechend singen die Supremes auf „Thank You Darling“ (The Supremes 1965a) einen deutschsprachigen Text. Diese Liedauswahl [3] entspricht auch dem Sendungskonzept von Musik aus Studio B, das bis auf wenige Ausnahmen auf deutschsprachiger Popmusik respektive deutschem Schlager beruht (Wikipedia 2019b). Markiert dieser TV-Auftritt also nicht nur die Premiere von Motown-Künstler*innen im deutschen Fernsehprogramm, sondern auch die erste TV-Präsentation von Soul-Musik, oder singen die Supremes hier einen deutschen Schlager? Wie unterscheidet sich des Weiteren deutscher Schlager in musikalischer Hinsicht von Soul? Ich werde darauf zurückkommen.

Größeres kommerzielles Interesse generiert US-Soul in Deutschland erst ab 1967, als eine kurzfristige Mode entsteht, deren Vorgeschichte zumindest teilweise rekonstruierbar ist (Bloemeke 1996). Diese Mode geht weniger von den erwähnten, erfolglosen deutschen Bearbeitungen aus (Elflein 2018), sondern vor allem von Coverversionen von Soul-Originalen durch Mod- und Beat-Bands [4] bzw. -Künstler*innen, die in den bundesdeutschen Massenmedien ab 1964 präsent sind. Zudem wird Soul in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre in das Programm von Tanzveranstaltungen integriert und auch im nicht öffentlich-rechtlichen Rundfunk [5] gesendet, so dass die Mode 1966/67 Fahrt aufnehmen kann.

Tabelle 1 zeigt, dass Soul vor allem 1967/68 in den deutschen Charts präsent ist. 1968 zeigt sich (grau hinterlegt) mit acht Alben die größte Präsenz, während bereits ein Jahr vorher, 1967 (fett gedruckt), die beiden erfolgreichsten Alben zu verzeichnen sind. In den folgenden Jahren schwächt sich der Trend schon wieder ab, die Top Ten werden nicht mehr erreicht. Das erfolgreichste Soul Album der damaligen Zeit ist der Southern Soul [7] Sampler That‘s Soul (V.A. 1967a), [8] der Platz zwei der Charts erreicht, gefolgt von dem Motown Sampler Soul Meeting (V.A. 1967b), der bis auf Platz sieben der Charts klettert. Die 1968 in den Charts verzeichneten Alben konzentrieren sich mit Ausnahme einer weiteren Motown-Zusammenstellung, Soul Meeting II (V.A.1968b), auf Southern Soul. Nur Nero‘s Soul Party (Paul Nero Sounds 1968a) enthält neben Southern Soul auch zwei Holland-Dozier-Holland [9] Kompositionen und zwei von Stevie Wonder via Motown popularisierte Stücke unter insgesamt 28 Titeln. Bezeichnend für die damalige Identifikation von Soul mit Southern Soul mag auch sein, dass das ebenfalls 1968 erschienene Potpourri Nero‘s Detroit Soul Party (Paul Nero Sounds 1968b), das sich ausschließlich aus Motown-Stücken zusammensetzt, nicht in die Charts vordringen kann.

Southern Soul als Tanzmusik

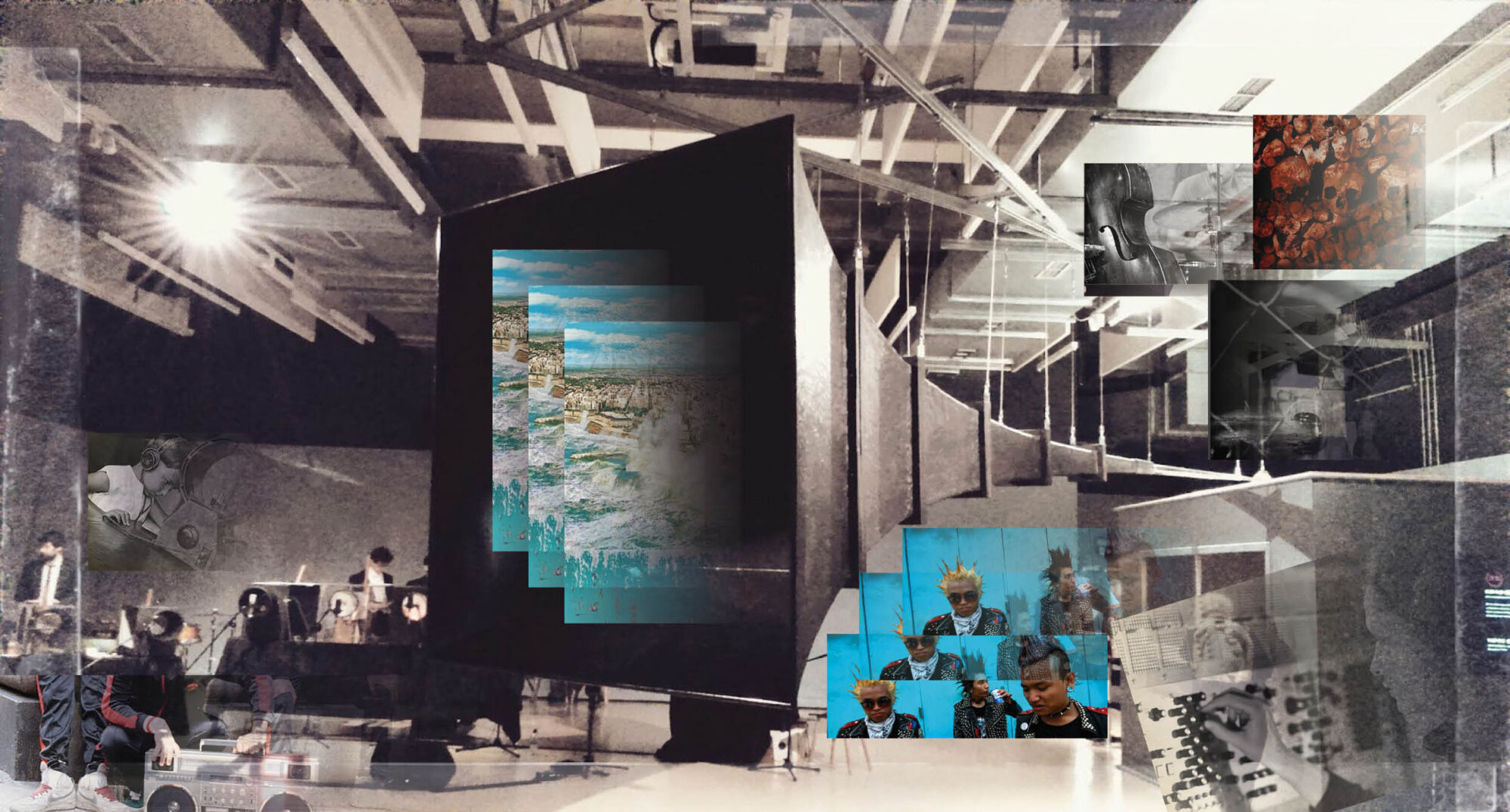

Drei der oben genannten Zusammenstellungen vermarkten Soul via tanzender Menschen auf dem Cover als Tanzmusik (V.A. 1968a, The Samson & Merrill Soul Band 1968, Nero 1968a), das Cover von Soul Meeting (V.A. 1967b) erinnert über Typografie und Farbgestaltung an ein Club-Logo und ähnelt deshalb in der Vermarktung stark den eben genannten. Soul Meeting II (V.A. 1968b) zeigt dagegen Fotos der vertretenen Künstler*innen, während That‘s Soul [10] (V.A. 1967a) auf eine Fotomontage eines exaltierten Sängers vor einem eher indifferenten Publikum setzt.

V.A. 1968a

The Samson & Merrill Soul Band 1968

Nero 1968a

V.A. 1967b

V.A. 1968b

V.A. 1967a

Abb. 1–6: Cover von Soul-Veröffentlichungen (Quelle: Discogs)

Trotzdem kann meiner Ansicht nach verallgemeinernd von dem Versuch gesprochen werden, Soul Ende der 1960er Jahre als Tanzmusik zu vermarkten. Diese Verallgemeinerung wird auch durch die Praxis der ab September 1965 im Nachmittagsprogramm der ARD laufenden TV-Sendung Beat Club (Beat Club 2008a) argumentativ unterstützt, die ab Anfang 1967 in acht Ausgaben ein von Tonträger abgespieltes Soul-Original, zu dem Go-Go-Girls tanzen, als Einstieg nutzt. [11] Diese Show-Openings werden um den Jahreswechsel 1968/69 für vier Sendungen wieder aufgenommen (Beat Club 2008b). In allen insgesamt zwölf Ausgaben wird Soul mit Southern Soul identifiziert, wie Tabelle 2 zeigt. Einzig das an Southern Soul angelehnte „Cool Jerk“ von The Capitols (1966; grau hinterlegt) stammt aus Detroit, wenn auch nicht von Motown. [12]

Ein TV-Beitrag aus dem Schweizer Fernsehen aus dem Jahr 1968 suggeriert im Interview sogar einen zwingenden Zusammenhang von Go-Go Tanz und Soul-Musik: „Go-Go-Girls, das sind Mädchen, die gern tanzen, die die Musik lieben, vor allem die Soul-Musik“ (Tänzerin Joyce im Interview in Rendezvous vom 5. Mai 1968, SRF Archiv 2016). Im Hintergrund des Interviews ist eine Coverversion der Hayes/Porter Komposition „Soul Man“ (Sam & Dave 1967), also Southern Soul, zu hören. Ilse Jung, die in der fraglichen Zeit Mitglied einer der ersten deutschen Frauen-Beat-Bands war, bestätigt: „Soul-Musik war 1967 (vielleicht auch schon etwas eher) in den Diskotheken, die ich besucht habe, die aktuelle Tanzmusik. Es gab auch einen speziellen Tanz-Stil dazu, den es vorher nicht gab und den heute niemand mehr tanzt“ (Jung, E-Mail an D.E. vom 11. Oktober 2018). Das Bühnenprogramm ihrer Band The Rag Dolls aus dem Jahr 1968 verzeichnet mit einem Percy Sledge- und vier Aretha Franklin-Songs unter insgesamt 14 Titeln ebenfalls eine Häufung von Southern Soul (Jung 2016, 57–58). In der deutschsprachigen Rezeption der 1960er Jahre wird Soul zu Tanzmusik und als solche eher zu Southern Soul, denn zu Motown Soul. [13]

Southern Soul als Tanzmusik und Gesangskunst

Diese Vermarktungsstrategie von Soul als Tanzmusik und Partysoundtrack steht in einem vermeintlichen Widerspruch zur Konzeption des Musikstils als eine spezifisch afroamerikanische Gesangskunst, die den zeitgenössischen Diskurs dominiert (Elflein 2017, 78–80; Ege 2007, 46–56). Soul ist in dieser Argumentation das ungeliebte weltliche Kind einer sozialen Formation, die erfahrenes Leid in religiöse Überzeugung transformiert. Dies funktioniert wiederum musikalisch nach Regeln, die zumindest im Ursprung aus einer mythischen Zeit stammen, die vor dem Leiden der Sklaverei liegt und sich als Spiritual bzw. Gospelgesang äußert. Jener ist für die deutsche Öffentlichkeit spätestens seit Mitte der 1950er Jahre via Schallplatten von Mahalia Jackson (ab 1956) und Paul Robeson (ab 1958) zugänglich. 1961 gastiert Jackson im Rahmen ihrer zweiten Europatournee auch in der BRD. [14] Robeson veröffentlicht in der DDR ab 1964 Schallplatten (Schubert 2018, 127, Fn. 210), Jackson ab 1966 (Discogs 2019). 1965 präsentiert die Konzertagentur Lippmann und Rau ihr erstes Spiritual & Gospel Festival der westdeutschen Öffentlichkeit, 1966 folgt eine zweite Auflage. Beide Festivals werden auch unter der Ägide von Joachim Ernst Berendt für das Fernsehprogramm des Südwestfunks ausgewertet (Elflein 2017, 77). Moritz Ege hat auf eine zeitgenössische Argumentation hingewiesen, nach der Nicht-Afroamerikaner*innen dieser leidvolle Erfahrungshorizont per Definition nicht zugänglich sei und die entsprechenden musikalischen bzw. vokalen Techniken nicht oder nur schwer erlernbar seien (2007, 46–56). Die Hautfarbe und Herkunft der Besitzer*in einer Stimme sei also im Prinzip hörbar.

Dies alles wird von Weißen Intellektuellen mit Bewunderung behauptet und ist laut Ege Teil einer Afroamerikanophilie (ebd.). Gleichzeitig gilt Soul Autoren wie Rolf-Ulrich Kaiser (1969, 75–76), Joachim Ernst Berendt (1970, 45) oder auch Nik Cohn (1971, 104) als kommerziell motivierte Ausbeutung dieses eigentlich religiös behaupteten Gesangsstils. Jack Hamilton (2016, 26–85) weist dagegen in einem Buchkapitel zu Sam Cooke darauf hin, dass bei der Argumentation, der weltliche Soul plündere aus kommerziellen Gründen das religiöse Spiritual, völlig vergessen wird, dass bereits der Markt für religiöse Musik in den USA ein Multi-Millionen-Dollar-Markt ist, durch den Stars existieren, die fürstlich verdienen. Soul entsteht nach Hamilton dementsprechend nicht aus rein ökonomischen Gründen. (Southern) Soul wird so in der wissenschaftlichen und journalistischen Rezeption (Kaiser 1969, 75–76; Berendt 1970, 45; Cohn 1971, 104) diskursiv auf die Stimme reduziert, die aus dem Spiritual ableitbaren ästhetischen Mehrwert enthalte, und gleichzeitig als Tanzmusik vermarktet, die jedoch, so nicht nur die eben bereits erwähnten Autoren, industriell gefertigte Stangenware sei (Schmidt-Joos 1975, 23; Kneif 1982, 219; Kneif und Halbscheffel 1992, 361–62).

Das erfolgreichste Soul-Album der 1960er Jahre, That‘s Soul (V.A. 1967a), präsentiert im Einklang mit dieser Dichotomie Soul sowohl als Tanzmusik als auch als afroamerikanische Gesangskunst, die sich insbesondere in Balladen entäußert, und enthält dementsprechend vier Balladen und zehn Tanzstücke. 13 der 14 Titel des Albums stammen von afroamerikanischen Sänger*innen, einer von einer Männergesangsgruppe gleicher Hautfarbe. Bands und Instrumentalist*innen kommen nicht vor, die Begleitmusiker*innen werden auf dem Cover nicht genannt.

Es existiert auch eine aufwendiger gestaltete Edition des Albums mit zehnseitigem Beiheft (Discogs 2019b), das neben kurzen Liner Notes Fotos von allen Sänger*innen außer einem und biografische Texte zu acht der zwölf Künstler*innen enthält. Auch diese Texte sprechen von Soul ausschließlich als Gesangskunst: „Fachleute schätzen das, was sie singen und wie sie es singen: Es ist das, was von innen kommt“ (Jensen 1967, 1). Über den Gesang hinaus wird Musik nur einmal kurz erwähnt: „Die Musik peitscht auf, sie hat Schockwirkung, ist überdimensional und dann wieder ergreifend romantisch“ (ebd., 3). Die Präsentation im deutschen TV-Programm ab 1967, beispielsweise im Beat Club von Radio Bremen oder in Beat Beat Beat des Hessischen Rundfunks (HR), verzichtet im Normalfall ebenfalls auf Begleitmusiker*innen und präsentiert als Studiogäste ausschließlich Sänger*innen, so dass hier ebenfalls eine Schwarze Gesangskunst konstruiert wird. Die oben bereits angeführten Show-Openings des Beat Clubs (Tabelle 2), die Soul als Tanzmusik bewerben, nutzen wie erwähnt Tonträger. Generell bleiben die Begleitmusiker*innen, wenn denn überhaupt auf die Musik Bezug genommen wird, immer in jeglicher Hinsicht anonym.

Für die ab 1967 stattfindenden, von der Konzertagentur Lippmann und Rau organisierten Tourneen mit Soul-Sänger*innen gilt, dass die für diese Tourneen engagierten Begleitmusiker*innen, beispielsweise bei Wilson Pickett oder Sam & Dave, nicht mit den Studiomusiker*innen identisch und ausschließlich afroamerikanischer Herkunft sind. Beide Tourneen werden auch im deutschen Fernsehen übertragen, die Sam & Dave Show gestaltet am 13. November 1967 eine komplette Folge von Beat Beat Beat. Über die Wilson Pickett-Tournee dreht Reinhold Hauff 1968 für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) einen Dokumentarfilm. Soul bekommt auf diese Art und Weise in Deutschland endgültig eine Hautfarbe, sowohl als Gesangsstil als auch als Tanzmusik, als Groove und Rhythmus.

That‘s Soul – eine Analyse von Soul als Tanzmusik

Dem mit Soul in Verbindung gebrachten Groove möchte ich mittels einer Analyse der auf dem erfolgreichsten Soul-Album der damaligen Zeit, That‘s Soul (V.A. 1967a), enthaltenen Musik näherkommen. Dieses Album enthält 14 Stücke von zwölf Interpret*innen, die sich in vier Balladen und zehn Tanzstücke in mittlerem bis schnellem Tempo unterteilen. Die Verteilung der Stücke auf dem Album erscheint, wie Tabelle 3 zeigt, bezogen auf das Tempo zufällig.

Die Balladen sind ternär (6/8-Takt), die Tanzstücke stehen im 4/4-Takt. Das Tempo schwankt zwischen 51 und 92 bpm bei den Balladen und zwischen 89 und 174 bpm bei den Tanzstücken, wobei sechs der zehn Stücke zwischen 100 und 130 bpm und damit im mittleren Tempobereich liegen. Die Länge der Stücke bewegt sich zwischen 2:20 und 3:17 Minuten, nur zwei Stücke sind länger als drei Minuten. Alle Stücke bis auf eine Ballade (A5) werden am Ende ausgeblendet.

Die Instrumentierung beruht neben der Melodiestimme auf Schlagzeug, Bass, ein oder zwei E-Gitarren, Piano und/oder Orgel sowie meist einem Bläsersatz und Hintergrundgesang. Streicher finden sich nur bei den das Album beschließenden Drifters, die mit teils halbtaktigen Harmoniewechseln, teils auf allen vier Vierteln durchgeschlagener Snare und einem durchgehenden Achtelbass auch musikalisch eine stärker an Motown-Konventionen erinnernde Ausnahme bilden. Für alle anderen Tanzstücke und die schnellste Ballade (A7) ist die Groove-Orientierung von Komposition, Arrangement und Mix zentral, bei der die Stücke um ein Riff kreisen, das vom Backbeat des Schlagzeugs ergänzt wird. Dessen Snare-Schläge auf den Zählzeiten Zwei und Vier werden wiederum grundsätzlich von einer E-Gitarre und/oder Piano gedoppelt. Gitarre und Piano werden dabei stakkato, unverzerrt und im Falle der Gitarre mit eher dünnem, höhenlastigem Klang (Single Coil Tonabnehmer) gespielt. Die Riffs beruhen wahlweise auf parallelem Spiel von Tasten- und Saiteninstrumenten ergänzend zum Backbeat oder auf ineinander verzahnten Pattern aller Instrumentengruppen. Innerhalb eines Stücks können verteilt auf unterschiedliche Formteile beide Arten der Riffkonstruktion vorkommen. Der Groove entsteht zudem über eine flexible Haltung zum Metrum. Man spielt nicht zwingend auf dem Beat, sondern gerne davor oder danach. Der Klang ist insgesamt zwar von analoger Bandsättigung geprägt, Verzerrung als klanglicher Effekt wird aber weitgehend vermieden und kommt maximal bei auf Powerchords beruhenden Rhythmusgitarrenfiguren zu Gehör, die auch als klangliche Reminiszenz an Chicago Blues und älteren R&B deutbar sind.

Der Mix stellt grundsätzlich den Bass heraus und ist immer stark hierarchisiert, um den Groove zu unterstützen. Instrumentengruppen wechseln während eines Stückes durchaus mehrfach zwischen Vorder- und Hintergrund. Der Melodiegesang steht zwar im Vordergrund, soll aber ebenfalls den Groove nicht gefährden, und wird deshalb eher in die Hierarchie des Klangbildes integriert als dieses zu dominieren. Diese Hierarchisierung des Klangraums betrifft jedoch nur Vorder- und Hintergrund, während die zusätzlichen Möglichkeiten des Stereoraums (Links-Mitte-Rechts) ignoriert werden. [15] Der Groove soll als Einheit aus den Lautsprechern schallen und auf allen Abspielgeräten möglichst ähnlich klingen. Diese Mix-Charakteristika gelten auch für die Balladen, die in Komposition und Arrangement jedoch stärker von der Harmonisierung der Gesangsmelodie bestimmt sind, so dass hier auch Flächenklänge von Orgel, Bläsern oder Chor dominant sein können.

In Bezug auf die Songstruktur finden sich sowohl reihende Formen als auch Liedformen. Vier (A2, A4, B6, B7) der 14 Stücke beruhen auf der AABA Form des Classic American Song (Forte 2001), die jedoch jeweils unterschiedlich variiert und ausgearbeitet wird. Drei Lieder (A6, B1, B2) haben eine Verse-Chorus-Struktur, ein Prechorus kommt nicht vor. Ebenfalls drei Stücke (A1, A3, A7) reihen Strophen mit starkem Blueseinfluss und enden in einem Playout. Das normative 12-taktige Bluesschema findet jedoch nur einmal Verwendung. Die vier restlichen Stücke (A5, B3, B4, B5) sind zyklisch strukturiert und reihen zwei Formteile als Haupt- und Breakteil.

In Bezug auf die verwendeten harmonischen Formeln werden die beschreibbaren Gemeinsamkeiten geringer. Zwar basieren sechs Stücke hauptsächlich auf dem Wechsel zwischen erster und vierter Stufe (A2, A3, B1, B2, B6, B7), aber keines der Stücke beruht ausschließlich auf diesen beiden Akkorden, sondern die fünfte Stufe oder sekundäre moll-Akkorde finden ebenfalls Verwendung. Drei Stücke (B3, B4, B5) verharren auf einem Akkord, zwei von diesen basieren auf einem Slide-in von der kleinen Septime, B3 löst das Verharren auf der ersten Stufe immer mal wieder über die vierte und fünfte Stufe auf. Ansonsten findet sich auch Pachelbels Kanon (A4), eine reale Quintfallsequenz (A6), ein 12-taktiges Bluesschema (A1) sowie ebenfalls je einmal ein Wechsel zwischen erster und fünfter Stufe (A7) und die Verwendung aller drei primären Akkorde plus sekundärer (Neben-) Akkorde (A5).

Diese Ergebnisse entsprechen weitgehend dem harmonisch von Richard J. Ripani (2006) für R&B und die Soul-Ära analysierten sowie der grundlegenden Analyse des STAX-Sounds von Rob Bowman (1995) – einem der wichtigsten Labels und Tonstudios für Southern Soul, das in Memphis beheimatet ist. In Erweiterung von Bowmans Erkenntnissen scheinen Verse-Chorus-Strukturen außerhalb des STAX-Kosmos nicht so dominant zu sein, da That‘s Soul (V.A. 1967a) nicht von dieser formalen Struktur geprägt ist. In harmonischer Hinsicht bestätigt sich Ripanis und Jon Fitzgeralds (2007) Argument der eminenten Wichtigkeit der vierten Stufe für R&B, das Bowmans harmonische Erkenntnisse erweitert. Fitzgeralds (2007) Analyse von, wie er formuliert, Black Pop Top 40 Hits in den USA zwischen 1963 und 1966 zeigt viele Gemeinsamkeiten und einige Unterschiede zu dem auf That‘s Soul analysierten Sound. [16] Die Unterschiede bestehen in einer potentiell größeren harmonischen Komplexität, einer geringeren Wichtigkeit von Riffs, größeren Besetzungen inklusive Streichersektion und Perkussion sowie einer erweiterten Dopplung des Backbeats der Snare durch insbesondere Klatschen, Fingerschnippen und Tambourin.

Die auf That‘s Soul (V.A. 1967a) vertretenen Stücke haben damit eine fast allen Stücken gemeinsame klangliche und musikalische Ästhetik von Southern Soul-Musik, die als Genrekonventionen deutbar sind. Zudem sind alle 14 Stücke von unterschiedlichen Kreativteams komponiert und getextet, sodass ein Personalstil ausgeschlossen werden kann, auch wenn einzelne Akteure wie Steve Cropper (A5, B1, B2) oder Otis Redding (A3, B1) mehrfach auftauchen.

Southern Soul umfasst damit eine bestimmte Menge an Backbeat basierten Grooves in mittlerem Tempo, die auf E-Gitarre, E-Bass und Piano/ Orgel beruhen und von einer Bläsergruppe ergänzt bzw. kontrastiert werden. Der Backbeat wird dabei von Snare, Gitarre und/oder Piano deutlich markiert. Soul kommt weitgehend ohne Verzerrung und Modulationseffekte aus, Hall findet eher dezent Verwendung. Die Abmischungen haben eine Tendenz zu monauralem Klang mit starker Tiefenstaffelung und deutlicher Betonung der Basslinie. Die Songstrukturen sind in der Regel einfache Lied- oder zwei Formteile reihende Tanzmusikstrukturen mit einfacher Blues-basierter Harmonik. Instrumentale Solos sind unüblich. Schlusswendungen werden zugunsten des Ausblendens der Stücke vermieden und unterstützen damit die potentielle Unabgeschlossenheit von Tanzmusik.

„Thank You Darling“ – eine Analyse von Soul als Schlager

Vergleicht man die vorangestellten Ergebnisse der Analyse von Soul als Tanzmusik mit dem erwähnten, potentiell ersten Soul-Stück im deutschen TV-Programm, „Thank You Darling“ von den Supremes (1965a), so fallen einige Gemeinsamkeiten und große Unterschiede auf. Gemeinsamkeiten finden sich in der Songstruktur, einer Variation der AABA Form bestehend aus Intro AABABA Playout, die als Variation jedoch nicht Soul-typisch ist, sondern beispielsweise auch häufig bei den Beatles zu finden ist. [17] Das Tempo des Stückes liegt im mittleren Bereich, es steht im 4/4 Takt und wird am Ende ausgeblendet. Die grundlegende Bandbesetzung entspricht dem oben gesagten, der für Soul wichtige Bläsersatz fehlt jedoch mit Ausnahme eines Bariton Saxofons. Außerdem liegt auf der Gitarre ein für Southern Soul eher ungewöhnlicher Modulationseffekt.

Im Mix ist der Bass zwar deutlich zu hören, allerdings fehlt die differenzierte Tiefenstaffelung, die durch Vorder- (Leadstimme, Chor) und Hintergrund (der Rest) ersetzt wird. Eine Groove- oder Rifforientierung ist nicht vorhanden, vor oder hinter dem Beat spielen wird vermieden, es geht vielmehr um die Ausdeutung der Harmonien. Deren Gestaltung ist in den A- und B-Teilen aufwendiger als bei allen Stücken auf That‘s Soul (V.A. 1967a), beinhaltet beispielsweise auch die Vermollung der ersten und vierten Stufe sowie eine Rückung um eine große Terz für den letzten A-Teil und steht eher in einer europäischen Tradition des populären Liedes. Einzig das viertaktige Intro mit einem Blues-Boogie-Lick über die erste und vierte Stufe sowie das Playout, das die Harmonik auf das Popklischee I vi IV V vereinfacht, lassen spontane Soul-Assoziationen aufscheinen, die sich auch aus dem Gesang via plötzlichem Anschleifen der Töne, Melismen, Einwürfen und Vorsängerin-Chor-Strukturen speisen. „Thank You Darling“ (The Supremes 1965a) ist also eher ein deutscher Schlager mit leichten Soul-Einflüssen als ein Stück Soul-Musik, beziehungsweise zumindest als ein Stück Southern Soul.

Wer spielt? Produktionsbedingungen von Soul in den USA

Eine Recherche der Produktionsgeschichte der 14 auf That‘s Soul (V.A. 1967a) versammelten Stücke zeigt, dass sechs Lieder (A1, A3, A4, A7, B4, B6) in den FAME Studios unter Mitwirkung der Muscle Shoals Rhythm Section repektive Swampers (Whitley 2014) aufgenommen wurden. Bei der Hälfte dieser Stücke (A1, A7, B4) wird diese um Mitglieder der Memphis Boys ergänzt, der Hausband der American Studios in Memphis (Jones 2010), einer Abspaltung von STAX. Die Bläsersektion von STAX, die Memphis Horns, ist ebenfalls in drei der in den FAME Studios aufgenommenen Lieder (A1, A3, A7) zu hören. Weitere vier Stücke (A2, A5, B1, B2) wurden bei STAX in Memphis (Bowman 1997) unter Mitwirkung der Hausband Booker T & the MGs sowie den Memphis Horns aufgenommen. Damit bleiben nur vier Aufnahmen (A6, B3, B5, B7), die nicht aus diesem Netzwerk zwischen Muscle Shoals, Alabama, und Memphis, Tennessee, stammen. Sie wurden in zwei Fällen (A6, B7) nachweislich – und in einem weiteren Fall (B3) wahrscheinlich – im Talent Masters Studio in New York (Simons 2004) aufgenommen. Für das verbleibende Stück (B5) fehlen mir jegliche Informationen zum Aufnahmeort und den zu hörenden Musiker*innen. [18]

Die Geschichte dieser Tonstudios ist mittlerweile gut dokumentiert (Bowman 1997, Jones 2010, Whitley 2014), so dass klar ist, dass die musikalische Seite der R&B- und Soul-Produktion in den USA von an die aufnehmenden Studios gebundenen, zeitgenössisch meist anonym bleibenden, bei größeren Studios häufig auch mehrfach besetzten Hausbands dominiert wird, die wechselnde Vokalist*innen begleiten, unter deren Namen das Produkt dann schließlich vermarktet wird. Die Kompositionsteams sind zum Teil gleichzeitig Mitglieder der Hausband, zum Teil unabhängig davon beschäftigt. Die intensive, zum Teil langjährige Zusammenarbeit der Beteiligten, die räumlich-klanglichen Gegebenheiten, das verwendete Aufnahmeequipment und das vorhandene tontechnische Know-How unterstützen die Entwicklung eines wiedererkennbaren Grooves und Klangs, der für das Studio und davon ausgehend für einen bestimmten (Sub-)Stil von R&B bzw. Soul charakteristisch werden kann. Diverse Wiederveröffentlichungen machen es mittlerweile möglich, diese unterschiedlichen Grooves und Klangästhetiken zu hören und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten nachzuvollziehen (exemplarisch: V.A. 2001, 2003).

Während Musiker*innen weniger prominenter Studios zumindest teilweise noch in der Anonymität verharren, sind die Hausbands der FAME Studios (Hughes 2015, Whitley 2014), von STAX (Bowman 1997) und den American Studios (Jones 2010) einer interessierten Öffentlichkeit namentlich bekannt. Damit ist auch dokumentiert, dass die Studiobands, die den hier infrage stehenden Southern Soul-Groove produzieren, mehrheitlich Weiß bis paritätisch Weiß/Schwarz und in Bezug auf Gender rein männlich besetzt sind – Southern Soul wird zu einem erklecklichen Teil von Weißen Country und Rock ‘n‘ Roll sozialisierten Musikern eingespielt. Die Selbstdarstellung der Aufnehmenden in schriftlichen und filmischen Dokumentationen (exemplarisch: Camalier 2012) betont immer die der staatlichen Realität vorauseilende integrative Praxis der Soul-Produktion in den zu diesem Zeitpunkt noch segregierten USA und positioniert diese eindeutig progressiv und antirassistisch.

Gleichzeitig ist klar, dass Weiße Unternehmer wie Rick Hall (FAME), Jim Stewart (STAX), Lincoln Wayne ‚Chips‘ Moman (American) oder auch Jerry Wexler (Atlantic) Hits für eine als Schwarz imaginierte Zielgruppe, das R&B Publikum, produzieren wollen und müssen. Charles L. Hughes (2015) hat hervorragend herausgearbeitet, dass im, wie er es nennt, Country Soul lang nicht alles Gold ist, was antirassistisch glänzt, um es vorsichtig zu formulieren. Ein Beleg hierfür ist ein Interview, das für eine schwedische TV-Dokumentation 1970 mit Rick Hall vor Ort in den FAME Studios geführt wurde. Hall verklärt hier den US-amerikanischen Süden und sieht explizit die Bildungsmöglichkeiten in den Nordstaaten der USA als gefährlich für sein Geschäftsmodell:

They [afroamerikanische Sänger*innen aus den Südstaaten – D.E.] somehow become more sophisticated when they go up North [ …] and their speech becomes different. They become better educated and more sophisticated and they tend to forget about the old South ways and they… we feel like that the people here are still, in general, still love each other. (R. Hall in Hopkins und Ribbsjö 1970, 11:54–12:16, Transkription D.E.)

Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fragen der Auflösung von Segregation oder Progressivität von Soul ist an dieser Stelle kein Raum. Vor allem möchte ich mit dem Vorangestellten verdeutlichen und in Erinnerung rufen, dass die Produktionsbedingungen stark von rassistischen Kategorisierungen geprägt waren und sind. Zudem möchte ich mich nachfolgend noch einer anderen Argumentationslinie zuwenden.

Dekonstruktion und Identität

Die kultur- und musikwissenschaftliche Forschung in den USA, von Karl Hagstrom Millers Segregating Sound (2010) über Hughes Country Soul (2015) und Hamiltons Just Around Midnight. Rock and Roll and the Racial Imagination (2016) bis zu Ronald Radanos Lying Up a Nation. Race and Black Music (2003), dekonstruiert Begriffe wie black music. Gleichzeitig werden die zugrundeliegenden rassistischen Praktiken und Diskurse betont – der, wie Ta-Nehisi Coates (2018) es nennt, Markenkern der USA: Weiße Vorherrschaft. Diese Bemühungen, black music zu dekonstruieren, stammen jedoch meines Wissens ausschließlich von Weißen und männlichen Forschern.

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass der Weiße Peter Guralnick in seinem erfolgreichen und einflussreichen Buch Sweet Soul Music (1986) bereits Mitte der 1980er Jahre Soul auf Southern Soul verengt, ein Projekt aus der partnerschaftlichen Zusammenarbeit (Guralnick 2009, 14 und 20) von Schwarz und Weiß konstruiert und ausgerechnet das in afroamerikanischem Besitz befindliche Motown-Imperium aus seiner Soul-Definition ausgrenzt, weil es musikalisch nicht authentisch genug sei (ebd., 17). Dabei spielen bei der Hausband von Motown, The Funk Brothers, ebenfalls Musiker unterschiedlicher Hautfarben zusammen, allerdings ohne Country-Einfluss und stattdessen mit Jazz-Hintergrund (vgl. Fitzgerald 2007, 102 und 128; Justman 2002).

Der afroamerikanische Diskurs ist stärker mit der Fortschreibung der in den 1960er bis 1970er Jahren spätestens bei dem Komponisten Olly Wilson (1974, 1981, 1983, 1992) im Rahmen des Black Arts Movements erfolgten Konstruktion von black music als musikalisch definiertes (1983, 3), politisch gegen die Weiße Vorherrschaft gerichtetes und identitäres Projekt beschäftigt. Hier ist Motown dann auch ein selbstverständlicher Teil der R&B/Soul-Geschichte (George 1989) oder wird, wenn schon nicht behandelt, zumindest lobend erwähnt. Guthrie P. Ramsey Jr. (2003, 1) etwa nennt Motown in Race Music zwar nur genau einmal auf Seite 1, dort aber als „historically important“ (ebd.).

Beide Positionen stehen sich nach meiner Kenntnis weiterhin gegenüber. Bedeutet dieser (vermeintliche oder reale) Gegensatz etwas für eine Erforschung der Soul-Rezeption und -Produktion in der BRD? Wie positioniert man sich im Feld zwischen einer positiv konnotierten Aneignung als Teil des wilden Lernens (Elflein und Weber 2017) bzw. als „Adaptation“ (Hutcheon 2006) und der im Rahmen der Critical Whiteness an den Pranger gestellten cultural appropriation als moralisch grundierte Kritik einer kulturimperialistischen Dominanz und/oder Ignoranz? Zuvorderst erscheint es mir als Weißem, männlichen Forscher jedoch als sinnvolle Forschungsfrage, den Aneignungsprozess erst einmal zu beschreiben.

Die Soul-Rezeption in der BRD Teil 2

Die beschriebenen Produktionsbedingungen des US-amerikanischen Southern Soul sind in der BRD Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre, wie ich zeigen werde, weitgehend unbekannt. Southern Soul wird wie beschrieben als black music vermarktet und steht damit in einer Traditionslinie mit der von der Konzertagentur Lippman und Rau mit den American Folk Blues Festivals begonnenen Konstruktion von Blues als authentisch Schwarz, authentisch arm und/oder ländlich und durch den/die Künstler*in selbst erlittenen Rassismus respektive eine möglichst unvermittelte Sklaverei-Erfahrung geprägt (Adelt 2010, McGinley 2014, Rauhut 2016). Mit Fritz Rau konstruiert ein wichtiger Akteur der damaligen Zeit seine Biografie in der Art, dass die Festivals und Konzerte auch als antifaschistisch motivierte Ideen der Volksbildung im Rahmen der Demokratisierung der deutschen Bevölkerung zu verstehen seien (Rau 2008; Elflein 2017, 73–75).

Die Konstruktion von Soul als black beschreibt auch Ege (2007, 50–56) anhand von Artikeln aus der Zeitschrift Twen. Ansonsten hält sich die zeitgenössische Fachpresse inklusive der zugänglichen Bücher über Pop und Jazz weitestgehend bedeckt. Soul ist hier eher eine Fußnote als ein eigenständiges Thema (Elflein 2017,76–80). Der Kassler DJ Mr. Brown aka Uwe Welsch erzählt 2013 im Interview für die Ausstellung Von G.I. Blues zu G.I. Disco des Berliner Alliiertenmuseums von seinen Schwierigkeiten, an Informationen und Tonträger zu gelangen – auch via Kontakten zu US-amerikanischen Soldaten. (Tiefergehende) Informationen über Soul sind also durchaus rar.

Irritationen dieser idealen Konstruktionsbedingungen für ein Phänomen namens black music hätten beispielsweise durch die Europatournee des STAX-Labels im Jahre 1967 gesetzt werden können, da die Hausband Booker T & the MGs sowie die aus den MGs und den Memphis Horns zusammengesetzten Mar-Keys Teil der Tournee sind. Booker T & the MGs bestehen aus den Schwarzen Booker T. Jones, Orgel, und Al Jackson Jr., Schlagzeug sowie den Weißen Steve Cropper, Gitarre, und Donald Dunn, Bass. Die Memphis Horns aus dem Weißen Trompeter Wayne Jackson und dem Schwarzen Saxofonisten Andrew Love. Allerdings macht die Tournee nicht in der BRD halt, so dass dem deutschen Publikum eine Erfahrung vorenthalten bleibt, die in einem Radiobeitrag der BBC von Zeitzeugen als verwirrend zusammengefasst wird (Gambaccini 2007): Die Hautfarben der Musiker auf der Bühne entsprechen nicht den Erwartungen des Publikums.

Nicht nur die Beatles sind nachgewiesenermaßen Fans von STAX, Anekdoten berichten von einer hohen Musikerdichte im Publikum der Englandkonzerte der STAX/Volt-Tournee 1967. Gleichwohl erzählt eine weitere Anekdote vom Erstaunen bzw. Ärger Rod Stewarts über die Musiker, die ihm Mitte der 1970er Jahre in den FAME Studios vorgestellt werden. Er hält sie für Hilfskräfte und glaubt, man wolle ihn betrügen, denn die Hautfarbe der Musiker entspricht nicht seinen Erwartungen an eine den Soul-Groove von Aretha Franklin mitprägende Studioband (Whitley 2014, 88, Camalier 2012). Die Idee, dass der Groove von Southern Soul Schwarz sein muss, hält sich also auch dann hartnäckig, wenn man es – unter anderem als Insider – besser wissen könnte. Die in Deutschland vorherrschende Präsentation von Soul als black music ist deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit glaubwürdig für das Publikum.

Wenn Roger Abrahams in einem Aufsatz für das Black Music Research Journal fragt: „How do receptive and productive competences travel so well [across the Black Atlantic – D.E.], detached from the social imaginary in which the style developed?“ (2012, 92), so muss in Bezug auf die Soul-Rezeption (und -Produktion) festgehalten werden, dass die identitäre Erzählung von Soul als Schwarz nicht losgelöst von den „receptive and productive competences“ reist. Verloren geht auf dieser Reise vielmehr ein mögliches Wissen über die realen Produktionsbedingungen des in Frage stehenden Stils.

Ein Ausblick: (Produktive) Konsequenzen

Die überwiegende Mehrheit der deutschen Soul-Produzenten und ihrer sie umgebenden Netzwerke scheitert Ende der 1960er und Anfang der 1970er mit ihren Veröffentlichungen kommerziell – unabhängig von ihren produktiven Kompetenzen nach Abrahams (2012). Genau wie die kurzfristige Soul-Mode relativ schnell wieder abflaut, scheint das Interesse an deutschsprachigen Adaptionen beim deutschen Publikum begrenzt. Die mehrheitlich deutschen und Weißen Interpret*innen sind zudem losgelöst vom sozialen Imaginären von Soul als black music. Soul hat, wie die deutschen Produzenten erkennen müssen, eine Hautfarbe, und die ist nicht Weiß. Gleichwohl gibt es (natürlich) Ausnahmen: Joachim Heider gelingt es beispielsweise mit Marianne Rosenberg erfolgreich Philly Soul-Adaptionen einer nicht Schwarzen Interpretin im deutschen Schlager zu etablieren. Musikwissenschaftliche Forschungsbemühungen zu dieser Musik sind bisher rar bis quasi inexistent, auch weil die Schlagerforschung sich kaum mit Schlager als Musik auseinandersetzt (Mendívil 2008 und 2017). [19] Auf jeden Fall sickern Spurenelemente von Soul in dieser Phase gemeinsam mit Beat, Folk und Rock als modernisierendes Element in die deutsche Pop- und Schlagerproduktion ein (Elflein 2018).

In- und außerhalb der Schlagerwelt wird eine international konkurrenzfähige Aneignung von Soul oder Funk mit dem Aufkommen von Discomusik Mitte der 1970er Jahre erstmals auch kommerziell interessant. In diesem Zusammenhang verpflichten die Produktionsteams gerne auch Schwarze Sänger*innen, Fotomodels, Tänzer*innen etc. um ihre Songs mit Hilfe meist stark sexualisierter Körper(-bilder) zu vermarkten. [20] Damit stehen sie in einer Tradition, die in Deutschland mindestens bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurückreicht (Gerstner 2017, Lotz 1997). Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg analysiert Maja Figge (2015) Inszenierungen Schwarzer Körper im deutschen Spielfilm der 1950er Jahre unter dem Titel Deutschsein (wieder)herstellen und Ege (2007, 79–92) beschreibt die Diskussionen um Sexualität zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe im Rahmen seiner titelgebenden Afroamerikanophilie ebenfalls als ein Weiß-Sein-Herstellen. Im Schlager überwiegen ähnlich gelagerte Onkel Tom-artige Figuren (Gerstner 2017, Meer 2005) wie Billy Mo [21] und Roberto Blanco.

Neben der Sexualisierung als Teil dieses rassistischen Diskurses findet sich jedoch meiner Ansicht nach auch ein Bestreben um Authentifizierung deutscher Produktionen im Sinne der beschriebenen Konstruktion von Soul als Schwarz. Die Rezeption soll über die Präsentation dunkelhäutiger Körper das Produktionsland ignorieren oder noch besser in den angelsächsischen Raum imaginieren. Die Dopplung der realen Produktionsbedingungen von Soul in der deutschen Discoproduktion – Weiße im Hintergrund, Schwarze im Vordergrund – ist zwar einerseits offensichtlich, andererseits existieren starke Unterschiede im Zielpublikum. Die deutschen Produktionsteams zielen auf den Popmarkt, Crossover-Erfolge im R&B-Bereich dienen vor allem der Authentifizierung der Produktionen. Die US-Teams der besprochenen Studios zielen dagegen auf ein vorgestelltes Schwarzes Publikum im R&B. Crossover-Erfolge im Pop werden als zusätzlicher Gewinn gerne in Kauf genommen. Eine Vertiefung dieser Fragestellungen muss und wird an anderer Stelle erfolgen.

Fazit

Soul wird der deutschen Öffentlichkeit in den 1960er Jahren als Schwarz, als genuine black music präsentiert, die die Authentifizierung der Schwarzen Stimme als Ausdruck er- und gelebten Leids mit energetischer Tanzmusik kombiniert. Diese Entwicklung wird in Deutschland einerseits von der Musikkritik skeptisch bis ablehnend diskutiert und andererseits vom Publikum genossen und bzw. aber auch in bestehende rassistische Diskursformationen integriert. Soul wird musikalisch mit Southern Soul und nicht mit Motown identifiziert.

Musikanalytisch lässt sich dieser Soul als um monaurale, bassbetonte, um den Backbeat kreisende Grooves mit kontrastierendem Bläsersatz zentriert beschreiben. Soul-Stücke stehen meist in mittlerem Tempo und sprengen selten die Drei-Minuten-Grenze, bleiben also auf die Vermarktung als Single ausgerichtet. Schlusswendungen werden vermieden. Harmonik und Form sind einfach, erstere, um der Stimme Entfaltungsmöglichkeit zu geben, letztere, um tanz- und erinnerbar zu bleiben. Soul ist jenseits des Gesanges Groove orientierte Ensemblekunst, Virtuosität präsentierende solistische Äußerungen sind dementsprechend selten.

Die Produktionsbedingungen von US-Soul, die mehr oder weniger problematische Zusammenarbeit von Weißen Studiobesitzern, Weißen und Schwarzen Studiomusikern und Schwarzen Sänger*innen sind in Deutschland damals, wenn überhaupt, nur wenigen und auf keinen Fall der breiten Öffentlichkeit bekannt. Stattdessen ist das soziale Imaginäre der black music dominant. Die Überwindung der Segregation in der Soul-Produktion, egal ob als rassistische Ausbeutung oder als integratives Projekt, geht auf diesem Weg über den Black Atlantic erst einmal verloren. Gleichzeitig führt dies zur überwiegenden Erfolglosigkeit deutscher Aneignungsversuche, solange die Interpret*innen die „falsche“ Hautfarbe haben. Erst mit Disco Mitte der 1970er Jahre lehnen sich die deutschen Produktionsteams wieder verstärkt an die vorhandenen rassistischen Diskurse an, sexualisieren ihre Interpret*innen und versuchen ihre Produkte durch Schwarze Performer*innen zu authentifizieren.

Zum Autor

Dietmar Elflein, Dr. phil., lehrt als außerplanmäßiger Professor populäre Musik und systematische Musikwissenschaft an der TU Braunschweig und der Berlin School of Popular Arts (ehemals HdpK). Er hat 2009 über die musikalische Sprache des Heavy Metal promoviert und forscht seit einigen Jahren zur Geschichte von R&B, Soul und Funk in Deutschland.

Anmerkungen

[1] Vgl. z.B. Billy Mo „Darling, du weißt ja“ (1957, Cover von Sam Cooke „You Send Me“ 1957), Peggie Peters „Aus“ (1963, Cover von The Isley Brothers „Shout“ 1959), Frankie Farian & die Schatten „Mickey‘s Monkey“ (1965, Cover von „The Miracles Mickey‘s Monkey“ 1963).

[2] Motown ist ein US-amerikanisches Plattenlabel aus Detroit, das einerseits zentral für die Geschichte von Rhythm & Blues und Soul ist und andererseits den Crossover afroamerikanischer Musik und Künstler*innen in den Weißen Popmarkt anvisiert. Motown wird 1959 von Berry Gordy als Tamla-Motown in Detroit gegründet. Zwischen 1961 und 1971 verzeichnet das Label 110 Top-Ten Hits, mit dem Umzug von Detroit nach Los Angeles 1972 lässt der kommerzielle Erfolg nach. 1988 wird Motown an MCA/Universal verkauft (vgl. Lüthe 2011, Smith 1999, Wikipedia 2019a).

[3] Bezogen auf eine musikindustrielle Veröffentlichungs- und Vermarktungslogik wären auch das im Dezember 1964 veröffentlichte „Come and See About Me“ (The Supremes 1964) oder das wie „Thank You Darling“ im April 1965 veröffentlichte „Stop! In the Name of Love“ (The Supremes 1965b) naheliegend gewesen. Ersteres hätte werbende Unterstützung benötigt, da es in Deutschland den Charteintritt verfehlt, letzteres wird der größte Hit der Supremes in Deutschland und klettert bis auf Platz drei.

[4] Zum hörbaren Einfluss von Soul auf die Beatles siehe Everett 2002.

[5] Detaillierte Angaben über die Programmgestaltung fehlen sowohl für Tanzveranstaltungen als auch für den nicht öffentlich-rechtlichen Rundfunk und scheinen aufgrund fehlender Archivierung der Originaldokumente auch nicht mehr rekonstruierbar zu sein (siehe Schäfers 2014, Schwetter 2017). Demgegenüber stehen diverse biografische Veröffentlichungen, die die Präsenz von Soul behaupten bzw. Originaldokumente in Bezug auf das Programm einer Band oder eines*r Künstler*in zeigen (Jung 2016, Bloemeke 1996). Teil der 2013 gezeigten Ausstellung des Berliner Alliiertenmuseums mit dem Titel Von G.I. Blues zu G.I. Disco ist ein Interview mit dem Kassler DJ Uwe Welsch aka Mr.Brown, der 1967 beginnt in Kassel R&B aufzulegen. Eine Kopie des Interviews wurde dem Verfasser vom Alliiertenmuseum zur Verfügung gestellt.

[6] Als Quelle diente die Website Chartsurfer.de (Chartsurfer 2019c). Ich habe nach Veröffentlichungen mir bekannter US-Amerikanischer R&B- und Soullabels gesucht, alle vertretenen Künstler*innen mit der Fachliteratur zu Soul & R&B abgeglichen und mir alle Künstler*innen angehört, die ich nicht kannte.

[7] Die Unterscheidung zwischen Southern Soul und Motown beruht an dieser Stelle auf dem Produktionsort der Tonträger. Southern Soul wird in den US-Südstaaten produziert, Motown in Detroit auf dem gleichnamigen Label. Aufgrund des Zielpublikums von Motown, das auch im Weißen Popmarkt liegt, grenzen einige Autoren Motown aus dem Soul-Diskurs aus (vgl. Guralnick 2009). Ich teile diese Argumentation nicht und betrachte Southern Soul und Motown deshalb als Teile von Soul. Beide weisen Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf – unter anderem auch musikalisch. Bowman (1995) hat Southern Soul am Beispiel des STAX Labels musikalisch analysiert, Auch zu Motown existieren umfangreiche Forschungsarbeiten (vgl. Fitzgerald 2007, Lüthe 2011, Smith 1999).

[8] Die 1968 in den Charts verzeichnete Zusammenstellung This Is Soul (V.A. 1968c und d) ist zudem entweder eine um zwei Titel (B5, B7) gekürzte Wiederveröffentlichung von That‘s Soul (V.A. 1967a) oder eine teilweise mit That‘s Soul identische Zusammenstellung von bei Atlantic Records erschienenen Soul-Titeln (V.A. 1968d). Allerdings ist unklar, ob diese Zusammenstellung auch in Deutschland erschienen ist, während die Wiederveröffentlichung von That‘s Soul als This Is Soul (V.A. 1968c) für Deutschland belegt werden kann.

[9] Brian und Eddie Holland sowie Lamont Dozier sind zwischen 1962 und 1967 eines der wichtigen Kompositionsteams bei Motown (Fitzgerald 2007).

[10] That‘s Soul (V.A 1967a) und This Is Soul (V.A.1968c) haben das gleiche Cover. Das Cover der nicht mit That‘s Soul identischen Zusammenstellung namens This Is Soul (V.A. 1968d) basiert auf einer typografischen Gestaltung der Namen der auf dem Album vertretenen Künstler*innen.

[11] Die Literatur zum Beat-Club ignoriert die Show-Openings. Die entsprechenden Stücke fehlen in den ansonsten minutiös dokumentierten Setlisten der Sendungen (exemplarisch: Schmidt 2005).

[12] Auf dem Stück spielt die unter Pseudonym agierende Motown-Hausband Funk Brothers.

[13] Dabei geht es mir nicht um die Bestätigung der im Soul-Diskurs durchaus verbreiteten Ausgrenzung von Motown als Pop aus dem Feld (exemplarisch: Guralnick 2009, 10 und 17), sondern um den Erwartungshorizont, den die Bezeichnung Soul in Deutschland Ende der 1960er Jahre heraufbeschwört haben könnte.

[14] Für ihre erste Europatournee 1952 liegt mir kein detaillierter Tourneeplan vor.

[15] Von allen hier in Frage stehenden Stücken existieren auch nachträglich angefertigte (Pseudo-) Stereomixe, von denen in klanglicher Hinsicht abzuraten ist. Sie bieten kaum einen Mehrwert, erscheinen meist als sehr lieblos angefertigt und trüben den Hörspaß gerade in Bezug auf den Groove deutlich. Insbesondere Spotify-Hörer*innen seien auf diesen Umstand hingewiesen, während sich auf YouTube bisher mit etwas Aufwand fast immer die Originalmixe finden lassen.

[16] Fitzgeralds (2007) Analysen beziehen sich mehrheitlich auf Motown-Produktionen plus Arbeiten von Sam Cooke und Curtis Mayfield.

[17] Exemplarisch: The Beatles (1964) „I Want to Hold Your Hand“.

[18] Joe Tex: „Papa Was Too“. Die Liveband von Joe Tex soll bei vielen seiner Aufnahmen zumindest teilweise im Studio gestanden sein, für „Papa Was Too“ ist das jedoch nicht nachgewiesen. Der Produzent des Stückes ist der in Nashville beheimatete William Doyce ‚Buddy‘ Killen.

[19] Ich habe eine andere Heider-Produktion aus dieser Zeit in den Fokus eines Aufsatzes gesetzt (Elflein 2014), Thomas Krettenauer (2017) liefert zumindest Schlaglichter auf die Karrieren von Giorgio Moroder und Frank Farian, Jeffrey M. Wright (2007) analysiert „Rasputin“ von Boney M (1978) und Tilman Baumgärtel (2015, 315–28) „I Feel Love“ von Donna Summer (1977).

[20] Erfolgreiche Beispiele für diese Praxis sind unter anderem Donna Summer, Boney M, Eruption, Silver Convention und Linda & The Funky Boys.

[21] Billy Mo veröffentlicht 1958 mit „Darling du weißt ja“ die erste bekannte deutsche Bearbeitung eines Soul-Stückes, von Sam Cookes (1957) „You Send Me“ (Elflein 2018, 175–77).

Quellenverzeichnis

Abrahams, Roger D. 2012. „Questions of Competency and Performance in the Black Musical Diaspora: Toward a Stylistic Analysis of the Idea of a Black Atlantic.“ Black Music Research Journal 32 (2): 83–93.

Adelt, Ulrich. 2010. Blues Music in the Sixties: A Story in Black and White. New Brunswick: Rutgers University Press.

Baumgärtel, Tilman. 2015. Schleifen: zur Geschichte und Ästhetik des Loops. Berlin: Kadmos.

Beat Club. 2008a. The Story of Beat-Club 1965–68. Studio Hamburg Enterprises (DVD).

Beat Club. 2008b. The Story of Beat-Club 1968–70. Studio Hamburg Enterprises (DVD).

Berendt, Joachim-Ernst. 1970. Blues. Köln: Edition Gerig.

Bloemeke, Rüdiger. 1996. Roll Over Beethoven – Wie der Rock ‘n‘ Roll nach Deutschland kam. Höfen: Hannibal.

Boney M. 1978. Rasputin/ Painter Man. Hansa International 15 808 AT (7“ Single).

Bowman, Rob. 1995. „The Stax Sound: A Musicolgical Analysis.“ Popular Music 14 (3): 285–320.

Bowman, Rob. 1997. Soulsville U.S.A.: The Story of Stax Records. New York: Schirmer Books.

Camalier, Greg (Regie). 2012. Muscle Shoals. DVD. Ear Goggles Prod. /Dogwoof Ltd.

Coates, Ta-Nehisi. 2018. We Were Eight Years in Power. Eine amerikanische Tragödie. Berlin: Hanser.

Chartsurfer. 2019a. „The Supremes Songs.“ Chartsurfer. Zugriff am 28. März 2019. Link.

Chartsurfer. 2019b. „Thank You Darling.“ Chartsurfer. Zugriff am 28. März 2019. Link.

Chartsurfer. 2019c. „Jahrescharts Deutschland.“ Chartsurfer. Zugriff am 28. März 2019. Link.

Cohn, Nik. 1971. AWopBopaLooBop ALopBamBoom. Nik Cohn‘s Pop History. Reinbek: Rowohlt.

Cooke, Sam. 1957. You Send Me/Summertime. London DL 20 133 (7“ Single).

Discogs. 2019a. „Mahalia Jackson – Mahalia Jackson.“ Discogs. Zugriff am 28. März 2019. Link.

Discogs. 2019b. „Various – That‘s Soul.“ Discogs. Zugriff am 28. März 2019. Link.

Ege, Moritz. 2007. Schwarz werden. „Afroamerikanophilie“ in den 1960er und 1970er Jahren. Bielefeld: transcript.

Elflein, Dietmar. 2013. „Popular Actor-Networks: You‘ve Got the Power.“ In Ethnomusicology and Popular Music Studies (Grazer Beiträge zur Ethnomusikologie 25), herausgegeben von Gerd Grupe, 167–88. Aachen: Shaker.

Elflein, Dietmar. 2017. „‚Das war nicht nett von dir!‘ Anmerkungen zum Diskurs über die Aneignung afroamerikanischer Musik (nicht nur) in Deutschland.“ In Aneignungsformen populärer Musik, herausgegeben von Dietmar Elflein und Bernhard Weber, 57–97. Bielefeld: transcript.

Elflein, Dietmar. 2018. „‚Shame Shame Shame!‘ Deutsche Coverversionen und Bearbeitungen US-amerikanischer Soul. und Funkmusik 1958–1975.“ In Pop weiter denken, herausgegeben von Ralf von Appen und André Doehring, 171–93. Bielefeld: transcript.

Elflein, Dietmar und Bernhard Weber (Hg.). 2017. Aneignungsformen populärer Musik. Bielefeld: transcript.

Everett, Walter. 2002. „Detroit and Memphis: The Soul of Revolver.“ In „Every Sound there Is“: The Beatles‘ Revolver and the Transformation of Rock and Roll, herausgegeben von Russell Reising, 25–57. Farnham: Ashgate.

Farian, Frankie und die Schatten. 1965. Under the Boardwalk/Mickey‘s Monkey. Elite Special Rec. F 4046 (7″ Single).

Figge, Maja. 2015. Deutschsein (wieder-)herstellen. Weiß sein und Männlichkeit im bundesdeutschen Kino der fünfziger Jahre. Bielefeld: transcript.

Fitzgerald, Jon. 2007. „Black Pop Songwriting 1963–1966: An Analysis of U.S. Top Forty Hits by Cooke, Mayfield, Stevenson, Robinson, and Holland-Dozier-Holland.“ In Black Music Research Journal Vol. 27 (2): 97–140.

Forte, Allen. 2001. Listening to Classic American Popular Songs (+ CD). Yale: Yale University Press.

Gambaccini, Paul. 2007. Recall of the 1967 Stax /Volt Tour. BBC Radio 4. Link.

George, Nelson. 1989. The Death of Rhythm & Blues. London: Omnibus Press.

Gerstner, Frederike. 2017. Inszenierte Inbesitznahme: Blackface und Minstrelsy in Berlin um 1900. Stuttgart: J.B. Metzler.

Guralnick, Peter. 1986. Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of Freedom. New York; Harper & Row.

Guralnick, Peter. 2009. Sweet Soul Music. Berlin Bosworth.

Hagstrom Miller, Karl. 2010. Segregating Sound: Inventing Folk and Pop Music in the Age of Jim Crow. Durham London: Duke University Press.

Hamilton. Jack. 2016. Just Around Midnight: Rock and Roll and the Racial Imagination. Cambridge: Harvard University Press.

Hopkins, Steve und Anders Ribbsjö. 1970. FAME Recording Studios. SVT. Link.

Hughes, Charles L. 2015. Country Soul: Making Music and Making Race in the American South. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Hutcheon, Linda. 2006. A Theory of Adaptation. Oxon New York: Routledge.

Jensen, Jens Joachim. 1967. „What‘s Soul.“ Beiheft. That‘s Soul. Atlantic SMLP 008.

Jones, Roben. 2010. Memphis Boys: The Story of American Studios. Jackson. University of Mississippi Press.

Jung, Ilse. 2016. RuhrgeBEATgirls: Die Geschichte der Mädchen-Beatband The Rag Dolls 1965–1969. Hamburg: Marta Press.

Justman, Paul (Regie). 2002. Standing in the Shadows of Motown. (DVD 2004).

Kaiser, Rolf-Ulrich. 1969. Das Buch der neuen Pop-Musik. Düsseldorf: Econ.

Kneif, Tibor. 1982. Sachlexikon Rockmusik. Instrumente, Stile, Techniken, Industrie und Geschichte. Reinbek: Rowohlt.

Kneif, Tibor und Bernward Halbscheffel. 1992. Sachlexikon Rockmusik. Instrumente, Stile, Techniken, Industrie und Geschichte. Reinbek: Rowohlt.

Krettenauer, Thomas. 2017. „Hit Men: Giorgio Moroder, Frank Farian and the Eurodisco Sound of the 1970s/80s.“ In Perspectives on German Popular Music, herausgegeben von Michael Ahlers und Christoph Jacke, 77–86. Oxon New York: Routledge.

Lotz, Rainer. 1997. Black People:Entertainers of African Descent in Europe, and Germany. Bonn: Birgit Lotz.

Lüthe, Martin. 2010. Color-Line and Crossing-Over. Motown and the Performances of Blackness in 1960s American Culture. Trier: WVT.

McGinley, Paige A. 2014. Staging the Blues: From Tent Shows to Tourism. Durham und London: Duke University Press.

Meer, Sarah. 2005. Uncle Tom Mania. Slavery, Minstrelsy, and Transatlantic Culture in the 1850s. Athens: University of Georgia Press.

Mendívil, Julio. 2008. Ein musikalisches Stück Heimat. Ethnologische Beobachtungen zum deutschen Schlager. Bielefeld: transcript.

Mendívil, Julio. 2017. „Rocking Granny‘s Livingroom? The New Voices of German Schlager.“ In Perspectives on German Popular Music, herausgegeben von Michael Ahlers und Christoph Jacke, 100–7. Oxon und New York: Routledge.

Mo, Billy. 1958. „Darling du weißt ja.“ Buona Sera Billy Mo!. Decca DX 2008 (7″ EP).

Paul Nero Sounds.1968a. Nero‘s Soul Party. Liberty LBS 83 100 (LP). Cover online. Zugriff am 28. März 2019.

Paul Nero Sounds.1968b. Nero‘s Detroit Soul Party. Liberty LBS 83 150 X (LP).

Peters, Peggy (1964). Ich setze alles auf eine Karte/Aus. Hansa 11 088 AT (7“ Single).

Radano, Ronald. 2003. Lying Up A Nation: Race and Black Music. Chicago: University of Chicago Press.

Ramsey Jr., Guthrie P. 2003. Race Music: Black Cultures from Bebop to Hip-Hop. Berkeley: University of California Press.

Rau, Fritz. 2008. 50 Jahre Backstage. Erinnerungen eines Konzertveranstalters. 5. Aufl. Orig. 2005. Heidelberg: Palmyra.

Rauhut, Michael. 2016. Ein Klang – Zwei Welten. Blues im geteilten Deutschland (1945–1990). Bielefeld: transcript.

Ripani, Richard J. 2006. The New Blue Music: Changes in Rhythm & Blues, 1950–1999. Jackson: University of Mississippi Press.

Sam & Dave. 1967. Soul Man/ May I Baby. Atlantic ATL 70.235 (7“ Single).

Schäfers, Anja. 2014. Mehr als Rock ‘n‘ Roll: der Radiosender AFN bis Mitte der sechziger Jahre. Stuttgart: Steiner.

Schmidt, Thorsten (Hg.). 2005. Beat Club. Alle Sendungen, alle Stars, alle Songs. Bremen: Kultur Buch.

Schmidt-Joos, Siegfried und Barry Graves. 1975. Rocklexikon. Erweiterte Neuausgabe. Reinbek: Rowohlt.

Schubert, Maria. 2018. „We Shall Overcome“: Die DDR und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Paderborn: Schoeningh.

Schwetter, Holger. 2017. „Jeder für sich, aber gemeinsam. Musik-Erleben in der Rockdiskothek.“ In Aneignungsformen populärer Musik, herausgegeben von Dietmar Elflein und Bernhard Weber, 113–47. Bielefeld: transcript.

Simons, Dave. 2004. Studio Stories: How the Great New York Records Were Made: From Miles to Madonna, Sinatra to the Ramones. Milwaukee: Backbeat Books.

Smith, Suzanne E. 1999. Dancing in the Street. Motown and the Cultural Politics of Detroit. Cambridge MA, London: Harvard University Press.

SRF Archiv. 2016. „Go-go-Girls (1968) | SRF Archiv.“ YouTube. Link.

Summer, Donna. 1977. I Feel Love/ Can‘t We Just Sit Down (And Talk It Over). Casablanca/Bellaphon BF 18578 (7“ Single).

The Beatles. 1964. I Want to Hold Your Hand/Roll Over Beethoven. Odeon O 22 623 (7“ Single).

The Capitols. 1966. Cool Jerk/Hello Stranger. Atlantic ATL 70171 (7“ Single).

The Miracles. 1963. Mickey‘s Monkey/Whatever Makes You Happy. CBS 1293 (7“ Single).

The Isley Brothers. 1959. Shout Part 1/Shout Part 2. RCA 47-7588 (7“ Single).

The Samson & Merrill Soul Band. 1968. That‘s Soul II: Non Stop Soul Dancing. Metronome SMLP 010 (LP). Cover online. Zugriff am 28. März 2019.

The Supremes 1964. Come and See About Me/Always in My Heart. CBS 1636 (7“ Single).

The Supremes 1965a. Thank You Darling/Jonny and Joe. CBS 1839 (7“ Single).

The Supremes 1965b. Stop! In the Name of Love/I‘m in Love Again. CBS 1711 (7“ Single).

V.A. 1967a. That‘s Soul. Atlantic SMLP 008 (LP). Cover online. Zugriff am 28. März 2019.

V.A. 1967b. Soul Meeting. Tamla Motown STM 1001 (LP). Cover online. Zugriff am 28. März 2019.

V.A. 1968a. Soul Party. Bell Records Bell S-1 (LP). Cover online. Zugriff am 28. März 2019.

V.A. 1968b. Soul Meeting II – The Sound of Young America. Tamla Motown STM 1002 (LP). Cover online. Zugriff am 28. März 2019.

V.A. 1968c. This is Soul. Atlantic 643301 (LP). Cover online. Zugriff am 28. März 2019.

V.A. 1968d. This is Soul. Atlantic SD 8170 (LP). Cover online. Zugriff am 28. März 2019.

V.A. 2001. Philadelphia Roots. The Sound of Philadelphia Soul Funk and the Roots of Disco 1965–73. Soul Jazz Records.

V.A. 2003. Miami Sound. Rare Funk & Soul for Miami, Florida 1967–74. Soul Jazz Records.

Whitley, Carla Jean. 2014. Muscle Shoals Sound Studio. How the Swampers Changed American Music. Charleston, SC: The History Press.

Wikipedia. 2019a. „Motown.“ Wikipedia. Zugriff am 26. Dezember 2019. Link.

Wikipedia. 2019b. „Musik aus Studio B.“ Wikipedia. Zugriff am 28. März 2019. Link.

Wilson, Olly. 1974. „The Significance of the Relationship Between Afro-American Music and West African Music.“ Black Perspective in Music 2 (1): 3–22.

Wilson, Olly. 1981. „The Association of Movement and Music as a Manifestation of a Black Conceptual Approach to Music Making.“ In International Musicological Society Report of the Twelfth Congress, Berkeley 1977, herausgegeben von Daniel Heartz und Bonnie Wade, 98–105. Kassel: Bärenreiter.

Wilson, Olly. 1983. „Black Music as an Art Form.“ In Black Music Research Journal 3: 1–22.

Wilson, Olly. 1992. „The Heterogneous Sound Ideal in African-American Music.“ Reprint 1999. In Signifyin(g), Sanctfyin‘, & Slam Dunking: A Reader in African American Expressive Culture, herausgegeben von Gena Dagel Caponi, 157–70. Amherst: University of Massachusetts Press.

Wright, Jeffrey M. 2007. „‚Russia‘s Greatest Love Machine‘: Disco, Exoticism, Subversion.“ Masterarbeit, University of North Carolina. Zugriff am 25. März 2019. Link.

Zitiervorschlag

Elflein, Dietmar. 2021. „What Is Soul?“ In Pop – Power – Positions: Globale Beziehungen und populäre Musik, herausgegeben von Anja Brunner und Hannes Liechti (~Vibes – The IASPM D-A-CH Series 1). Berlin: IASPM D-A-CH. Online unter www.vibes-theseries.org/elflein-soul/.

Titelbild: Cover von Soul-Veröffentlichungen aus den Jahren 1967 und 1968 (Quelle: Discogs)

Abstract (English)

In this article, I begin by analyzing the reception of soul music in (West) Germany in the 1960s. Next, I attempt a musical analysis of a groove German listeners identified with soul and, after that, I trace the modes of soul music production in the U.S. Lastly, I ask what German listeners were able to know about soul production in United States. The basic methodology is based on reading and interpreting resources and close listening to musical examples. The outcomes are transformed into social and actor networks, which are then the subject of discourse analysis. The findings suggest that in (West) Germany soul music is constructed as black music and dance music, and the knowledge about the modes of soul music production is marginal. In (West) Germany in the 1960s and 1970s, voices trained in spiritual and gospel, grooves emphasizing the bass, simple song structures and the simple harmonic language of Southern soul become synonymous with soul music.